Cléopâtre

Conférence de Jean-Michel Ropars, Professeur agrégé d'histoire

(contact : delavaud@univ-brest.fr)

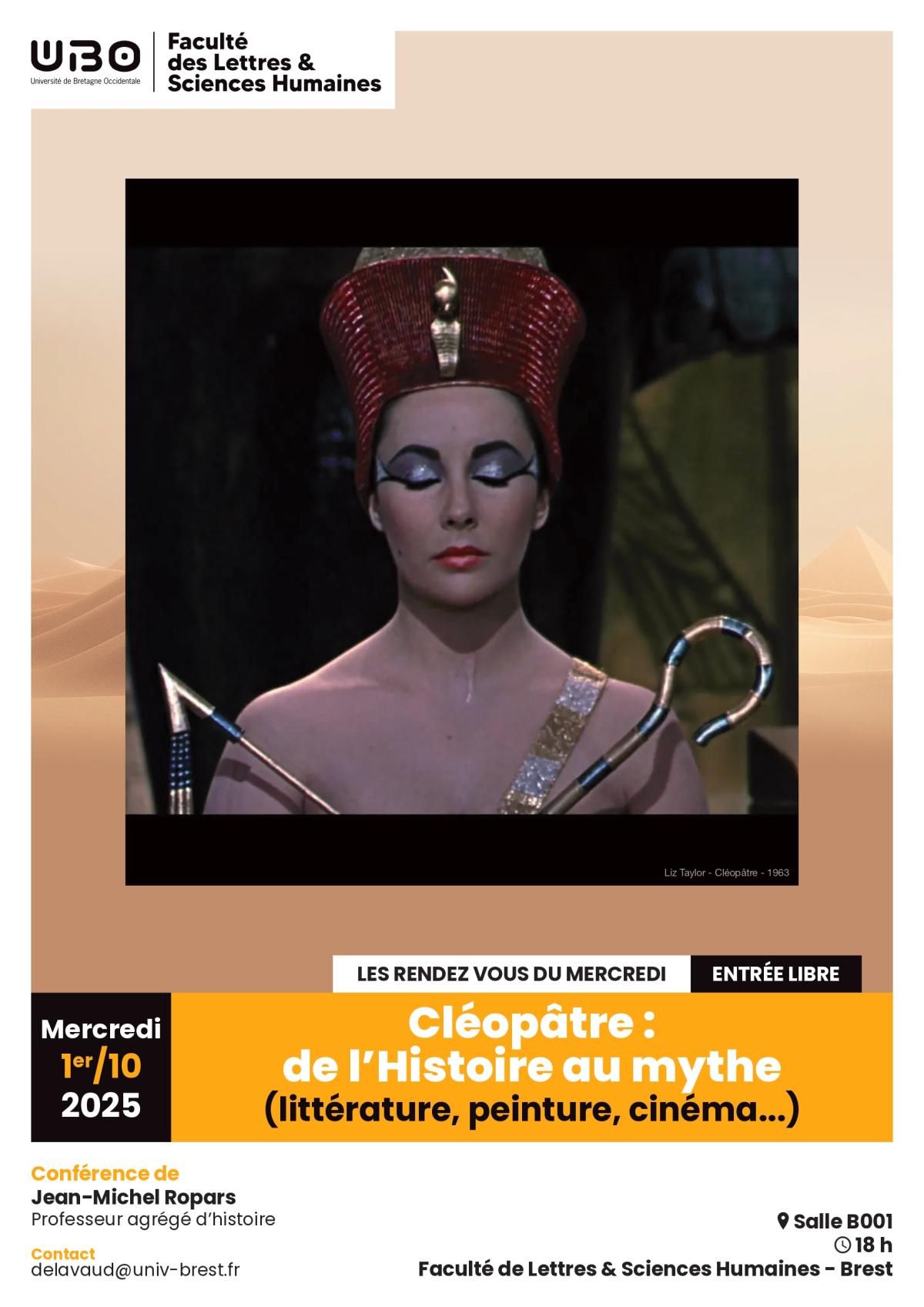

La reine d’Égypte Cléopâtre, sûrement la femme la plus célèbre de l’Antiquité (et qui fait actuellement l’objet à Paris d’une exposition à l’Institut du Monde Arabe), est cependant plus un mythe qu’un personnage historique clairement identifiable : « nous ne disposons en effet d’aucun récit ancien de son règne, pas même d’une simple notice biographique ! » (Michel Chauveau). Ceux qui ont parlé d’elle (Plutarque, au tournant du Ier et du IIe siècle ap. J.-C., Suétone et Appien au IIe siècle) ne l’ont évoquée qu’autant qu’elle apparaissait dans l’ombre des imperatores romains. Tributaire des témoignages partisans de ses adversaires politiques, au premier rang desquels Octave Auguste, elle appartient à la catégorie des souverains vaincus, c’est-à-dire de ceux qui n’écrivent pas l’Histoire. Parler de Cléopâtre, c’est donc s’exposer à parler plus de ses propres rêveries que du personnage réel. Mais « Jamais figé, le contenu du mythe varie et se renouvelle de génération en génération, offrant un exemple unique de filiations culturelles et de réinterprétations à répétition. Nulle autre femme antique ne s’est à ce point réincarnée : ni Néfertiti, ni Aspasie, ni Salomé, ni Bérénice, ni Zénobie. Cléopâtre est un cas unique. Le phénomène paraît même s’accélérer aux XXe et XXIe siècles (Christian-Georges Schwentzel). » Au XIXe siècle par exemple, sous l’influence du romantisme et de l’orientalisme colonial, n’est-elle pas devenue dans la peinture ou la littérature un symbole sexuel, cliché encore renforcé au XXe siècle par le cinéma ou la publicité ?

C’est à évoquer les différents avatars de la reine (devenue aujourd’hui pour certains une icône de l’africanité ou du féminisme) que s’attachera cette présentation.